| 後疫情時代的幼兒語言發展,家長該如何因應 |

|

| ◎新北市立土城醫院復健科語言治療師 黃冠婷 ◎新北市立土城醫院復健科主治醫師 劉國正 校閱 |

|

|

|

|

|

媽媽帶著孩子走進治療室,只見孩子怕生的黏在媽媽身上,當治療師拿出玩具要與孩子一起玩,即使媽媽就在一旁陪伴,只要離開媽媽的懷抱,孩子就馬上焦急地放聲大哭。

媽媽說:「我的孩子已經2歲多了,都不太愛說話,要什麼東西都用手指的,如果我們不懂,他就會直接哭鬧,平時很怕生,只要來醫院就會哭。」

治療師問道:「孩子平常都是由媽媽照顧的嗎?還是有去托嬰中心呢?有沒有曾到過公園、親子館之類的地方,和其他人一起玩的經驗呢?」

媽媽:「孩子一出生就碰到疫情,我們根本不敢帶他出門,除了去醫院打預防針,其他時間都待在家裡。有一段時間大人就算在家裡也會戴著口罩,避免小孩被病毒傳染,這樣是不是會影響小孩說話的發展?」

疫情之下,這是許多家庭的寫照,面對著還沒施打疫苗的新生命,到底該怎麼做才好?許多家長因為害怕孩子染疫,只好在家中也帶著口罩,也不曾帶孩子接觸外面的世界,這樣會對語言發展造成怎麼樣的問題呢?

面對才剛開始牙牙學語的孩子,口型動作的示範是十分重要的,戴上了口罩,便少了口型的視覺提示,讓孩子只能聽聲音模仿,增加學習的難度;此外,溝通涵蓋了口語和非口語的表達方式,說話時的眼神、手勢動作、臉部表情、微笑等,這些都是相當重要的,但口罩卻擋住了大部分的表情,限制了孩子對溝通還有情緒的模仿學習。除此之外,孩子的口腔肌肉也尚在發展中,許多還在流口水的孩子,因為疫情而被迫戴上口罩,口腔動作的發展,勢必也會造成影響。

因為疫情,孩子大部分的時間都待在家裡,除了家人之外,也缺乏與他人的社交互動,且大人平時也有其他事物和工作需要處理,能陪伴孩子的時間有限,這樣的狀況下,很多孩子的童年都是面對平板度過,缺乏自然情境下的互動,也少了外界人事物的刺激,自然見到外人就哭泣;而即使網路無遠弗屆,但讓孩子親身感受和觸碰到外面的環境,是相當重要的,在缺乏外界的環境刺激,也會侷限孩子的視野。

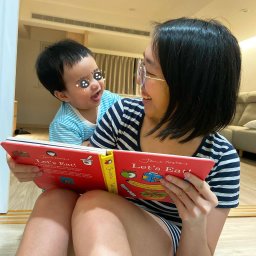

幸好,漫長的疫情終於在5月1日迎來解封,就是現在,讓我們帶著孩子找回這些能力吧!在沒有口罩的束縛下,便是進行口型示範,以及展現生動表情的好時機,建議家長和孩子說話及遊戲時,可以使用誇大的口型、以及明顯的表情反應,增加孩子的興趣,誘發孩子觀察及模仿。同時,也可以善用家裡既有的環境,在家安排各式各樣的活動,營造孩子的遊戲世界,如:帶孩子在家中進行闖關遊戲,認識家中物品的名稱;或是做情境扮演;跟著繪本上的主題,帶著孩子一起做簡單的蛋糕、披薩等。

而學習也不僅限於家中和學校,建議可以多帶孩子至外頭走走,不管是鄰近的公園、親子館,或是到大賣場買東西、動物園、牧場或郊外踏青等,讓孩子接觸真實的世界,感受什麼是「綠綠的、軟軟的」草地、大象「長長的」鼻子、「溫暖的」陽光、「大大的」推車等;也讓孩子有機會接觸到其他人,先從觀察他人的互動開始,再到能加入同儕,和其他同儕一起遊戲,這些都是促進孩子發展很重要的活動。

每個孩子都是父母的心肝寶貝,慶幸大家能一起度過這段辛苦的日子,雖然疫情稍稍延後了孩子學習的時機,但目前便是迎頭趕上的最好時機! |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 中醫報導 |

|

|

| 養生文化村報導 |

|

|

| 飲食營養 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|