|

|

|

|

對於罹患進行性喉癌或下咽癌的病人來說,治療的目標不僅是控制病情,更重要的是要盡可能保留說話與吞嚥的功能。這樣的治療在臨床上極具挑戰,尤其當病情嚴重到需要接受全喉切除手術時,如何幫助病人重新開口說話、與家人朋友溝通,術後音聲重建與語言復健變得非常重要。目前臨床上常見的發聲輔具包含:(1) 氣動式發聲器;(2) 電子式發聲器;(3) 食道語(靠病人訓練氣體在食道內震動發聲);(4) 氣管食道發聲瓣。

其中,在台灣使用最普遍的是氣動式發聲器,因為不需手術即可使用。然而,這些輔具在吵雜環境下的清晰度、便利性仍有其限制,也影響到病人的社交參與與生活品質。近年來,耳鼻喉頭頸腫瘤團隊與整形外科合作,針對術後語音重建提出了創新的重建方法:大腿前外側皮瓣合併發聲管重建。這項技術靈感來自氣管食道分流,是在全喉切除手術後,運用大腿上的皮膚與組織,打造出一個能夠同時兼顧吞嚥與發聲功能的重建構造。此方法不僅安全,且根據研究結果,聲調的語音表現良好,尤其對使用中文這種四聲調語言的患者而言格外重要,因為語調改變直接影響溝通的流暢度與理解度。因此,這項技術未來有望成為中文使用者進行音聲重建的重要選擇。

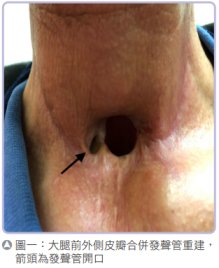

使用大腿前外側皮瓣合併發聲管重建的病人,在發聲時不需依賴外接輔具,而是只需以拇指輕壓氣管造口,便可將氣流導引進入發聲管。當空氣通過發聲管時,會引發管壁震動,產生聲音(圖一),再經由口腔、舌頭與牙齒等發音構造進行調音,最終轉化為清晰可懂的語音。這項創新的發聲方式,不但讓病人能自然地開口說話,也大幅提升了日常溝通的便利性與自主性。術後的發聲復健計畫通常在手術後約3 週開始啟動,每位患者會接受約 6 至 12 次的復健療程,整體療程長達 3 個月至 1 年不等。治療過程中,語言治療師會協助病人練習正確的發聲技巧,並鼓勵持續自主練習,促進氣流順利通過發聲管,以降低發聲管狹窄或阻塞的風險。在復健初期,部分患者可能會出現聲音緊繃或沙啞的情況,但隨著發聲技巧的熟練度提升,以及管腔內術後腫脹逐漸消退,這些不適通常會明顯改善,聲音表現也會更為穩定流暢。

聲音是人與人溝通的橋樑。全喉切除手術後的病人,面對的不僅是語音的重建,更是自信、社交與生活品質的重建。這需要病人、語言治療師、整形外科醫師、耳鼻喉科醫師、護理師等跨團隊的共同努力。希望透過這樣的創新技術,幫助更多病人重拾說話的力量。 |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 特別報導 |

|

|

| 中醫報導 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|