|

|

|

|

|

|

|

|

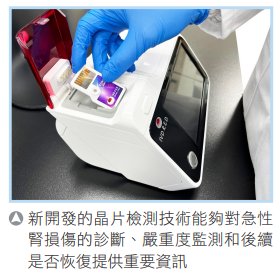

如同電腦可以選土豆,晶片不只能提供高速運算,還能用來迅速提供臨床資訊。晶片檢測技術的優勢,在於能夠提供臨床數據,在急性腎損傷(Acute Kidney Injury, AKI)的臨床應用中,提供了一種快速、精確和便攜的檢測方法。急性腎損傷是一種住院常見且嚴重的臨床症候群,發生率為 5∼35%,其特徵是腎功能在短時間內迅速下降,可導致代謝廢物累積和電解質平衡失調。如果不及時診斷和治療,可能會導致腎功能完全喪失甚至死亡,病人經歷急性腎損傷,出院後也常併發慢性腎病,甚至進展到需要透析治療。而新開發的晶片檢測技術在這方面的應用,能夠對急性腎損傷的診斷、嚴重度監測和後續是否恢復提供重要資訊。

晶片檢測技術的基本原理

電子式晶片檢測技術,運用微流體晶片技術,是一種利用微小的晶片進行生物樣本分析的技術。這些檢測晶片可以整合多種實驗室功能,如樣本前處理、反應、分離和檢測,使得檢測過程自動化、迷你化和快速化。利用微流體晶片檢測,配合可攜式的電子檢測儀,達到迅速提供報告,提供醫療決策等目的。隨著晶片的普及,晶片可以大量訂製,降低醫療成本。

定點照護檢驗

定點照護檢驗(Point-of-Care Testing, POCT)指的是在患者接受照護的地點(如開刀房、加護病房、急診、診所)進行的快速醫學檢測,提供臨床人員有用的臨床資訊,做成醫療決策。急性腎損傷應用 POCT 的主要優勢:(1) 提高診療效率:若採化學冷光微粒免疫分析法,需要針對檢體做開機及校正、甚至在夜班時間處理檢體,時間及成本遽增,目前中央實驗室,因人力及成本需求,1∼3 天才能出報告。(2) 適用於資源有限的環境:部分醫院無法開發中央實驗室檢測,若送其他醫院檢測之急性腎損傷生物標誌,已喪失提早檢測之意義。(3) 晶片檢測還可以用於預後評估,通過連續監測特定標誌物的變化,預測患者恢復的可能性和時間。

急性腎損傷的生物指標

現行急性腎損傷由兩次肌酸酐 (Creatinine) 的變化來做診斷,雖然已被沿用許久,但是肌酸酐的濃度會在腎損傷後 72 小時才上升。導致早期偵測不易,再者,肌酸酐容易受到肌肉、體液容積、肝臟疾病等影響,不同個體間狀況差異很大。新型急性腎損傷的生物指標 (AKI biomarker)已有超過 20 餘種,目前臨床上最被廣泛使用者為嗜中性白血球明膠酶相關運載蛋白(neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL),然而,受到檢測昂貴,並未被推廣到台灣所有醫院,目前已知在林口長庚及台大可以進行相關檢測。而新開發的晶片檢測,預期成本較實驗室檢測為低,速度為快,不僅可以快速提供資訊,也可以降低檢測的醫療成本。

用生物指標導引治療

經由近 20 年的研究,藉由急性腎損傷生物指標來導引治療的研究越來越多,隨著醫師對於生物指標的認知,其臨床運用增加,包含:(1) 早期識別:在高風險族群,可在肌酸酐未上升時做定時的監控,提早發現腎損傷。(2) 鑑別診斷:肌酸酐上升者可分析是否為腎前性腎損傷。(3) 疾病追蹤:生物指標持續上升或下降,反應腎損傷進行或者恢復。(4) 預後預測:可當作人是否可能死亡的指標。

總結

藉由晶片的發展,臨床使用晶片檢測嗜中性白血球明膠酶相關運載蛋白,可提供臨床醫師照護指引,在急性腎損傷的早期診斷、風險分層、治療指導和預後評估中發揮著重要作用。通過對嗜中性白血球明膠酶相關運載蛋白濃度的檢測,醫生可以更有效地管理 AKI 患者,提前介入,避免疾病進展,並改善患者的預後。藉由臨床經驗的增加,正確解釋報告並將其整合到綜合治療計畫中,使急性腎損傷的照護更加精確和廣泛,並改善病人預後。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 中醫報導 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|