| 人工智慧在臨床麻醉的應用與發展 |

|

| ◎林口長庚一般麻醉科主治醫師 林志中 |

|

|

|

|

|

人工智慧在臨床麻醉的應用

早在1950年,Mayo與Bickford等人就已經提出以閉環麻醉(closed-loop anesthesia)進行自動化全身麻醉的概念。經過多年的研究與發展,配合麻醉深度監測器的發明以及電腦運算的快速進步,自動化全身麻醉已經不是概念與夢想。

全身麻醉的三個要素包括:(1)沒有記憶的無意識狀態;(2)鎮痛;(3)不動的狀態。而麻醉醫師的角色就是要給予適當的麻醉藥物以避免病人在全身麻醉中甦醒,進而干擾手術進行。這些要素中以「沒有記憶的無意識狀態」最為科學家所廣泛研究,進而發展出以腦波或聽覺誘發電位為基礎的麻醉深度監測器,例如最廣為麻醉醫師所使用的「雙頻腦波指數」,其監測結果代表可能的意識狀態並且以數字顯示,使判讀更加簡易與方便。

閉環系統(closed-loop system)

閉環麻醉所使用的閉環系統並不是一個新的概念,它的原理在自然界處處可見,以血糖調控為例,當血液中的血糖高(低)於身體的設定值,胰島細胞就會接受到訊號而增加(減少)胰島素的分泌,所產生的血糖變化再進一步調控胰島素分泌,形成一個閉環系統。

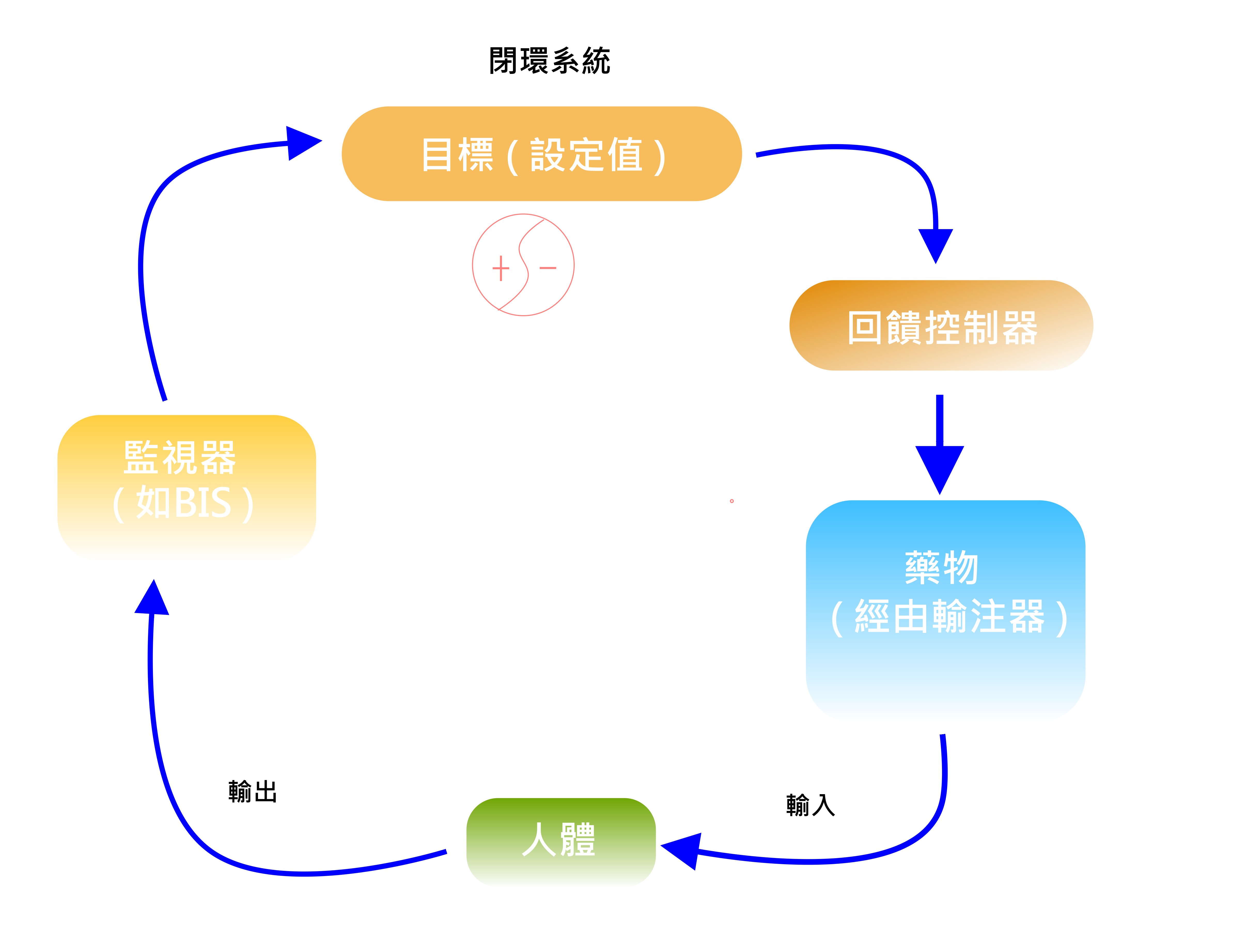

閉環系統也可以稱為自動回饋控制系統,它的基本原理是將系統輸出的測量值與期望的目標(設定值)進行比較,將輸出值與設定值之間的「差值」輸入計算系統(如圖一)。以異丙酚進行閉環麻醉為例:人體透過麻醉深度監測器顯示的數值,與目標值進行比較,再經由回饋控制器計算出調控藥物輸注器給藥的速度,藥物進入人體作用後監測器又會再計算顯示其測量值,如此形成一個閉環系統,將病人意識狀態控制在目標區(如圖一)。

設計良好的回饋控制器其優點包括:與手動控制比較,可以提高輸出(監測值)的穩定性與準確性;此外,閉環系統不會像手動控制,操作者容易受到其它事務的干擾而分散注意力。目前許多以異丙酚進行閉環麻醉的實驗顯示:閉環系統比手動控制較能將受試者的意識狀態控制在目標區。

但這是否意味著自動麻醉會取代麻醉醫師的工作?除了以上的三個要素之外,麻醉醫師還必須維持病人血壓、心跳、體溫、呼吸及代謝的穩定,另外還要進行侵入性的氣管插管與導管置放,以及處理一些突發的狀況,因此在短期內自動麻醉還無法完全取代麻醉醫師的角色。

人工智慧在臨床麻醉的未來發展

初期的閉環麻醉主要是針對全身麻醉中「沒有記憶的無意識狀態」之要素進行研究與實驗,接著也有針對「不動的狀態」進行研究,這些研究所探討的絕大部分都只有一個變數以及一個藥物,但是關於「鎮痛」這個要素則因尚未有直接可靠的測量方法呈現可靠的監測結果,因此較難進行相關的實驗。此外,後續也有針對全身麻醉中血液動力的閉環系統研究。然而,這些閉環系統目前僅止於實驗,當這些相關研究與人體試驗都經得起臨床的考驗時,可見的未來一定會出現相關的商品化產品,甚至有機會整合這些單一的閉環系統成為多工的閉環系統,協助麻醉醫師進行臨床麻醉。

人工智慧應用在臨床麻醉指日可待

麻醉的三個階段:誘導、維持與甦醒常被比喻為飛機的起飛、巡航與著陸。麻醉醫師也經常將自己比喻為飛行員,因為他們具有相似的工作環境和工作職能。今天,自動飛行控制已經是專業航空業的標準,因為它可以在繁忙時間減少飛行員工作量並減少某些類型的人為誤差。相同的,未來人工智慧應用在臨床麻醉將可以降低麻醉醫師的工作負擔、使麻醉醫師專注精神於更高階的決策與工作以及麻醉過程中的關鍵時刻,最終將可提高麻醉照護的品質與安全。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 特別報導 |

|

|

| 社服園地 |

|

|

| 病人安全 |

|

|

| 飲食營養 |

|

|

| 愛無國界 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|