| 機器人助力 中風病人手功能復健再升級! |

|

| ◎林口長庚復健部部主任 裴育晟 |

|

|

|

|

|

52歲簡女士,中風半邊癱瘓,造成左手臂無力、肩膀抬不高、手指頭無法完全打開,生活中很多事情只能靠右手操作或需要別人幫忙,左手幾乎沒有功能,需要長期復健,讓她一度相當沮喪。一個月後聽說有新的復健方法,可以用機器手幫助手功能的恢復,讓她決定試試。

靠著機器手的幫助,簡女士能夠開始自己用左手抓放物品,這是平常比較難做到的動作。而在每天一次的療程搭配職能治療持續一個月後,簡女士自覺左手進步很多,肩膀力氣變得比較大也比較能抬高,手指頭可以完全打開而且比較靈活,甚至可以獨立使用左手拿放東西,不再那麼費力。雖然目前還是感覺有點緊緊的,不像右手靈活,但是生活中她想做的事情都有辦法做到了,已經讓她很開心。

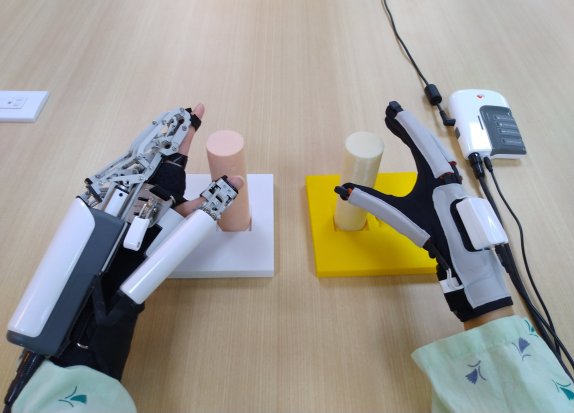

中風後手功能的恢復特別緩慢,很多病人恢復了走路能力,但手部仍然無法抓握物品,失去自我照顧的能力。在全球極力發展「科技復健」的趨勢下,長庚醫院機器人復健中心導入「鏡像手復健機器人」,中風病人只需穿戴機械手,左右手協同操作,即可抓取物品,感受物品的材質與重量,這種有感受的治療情境,對病人的大腦神經活化非常有幫助,能進一步提升復健的療效。

桃園長庚紀念醫院楊政達院長表示,鑒於長庚醫院在機器人復健的領先地位,因此正式成立「機器人復健治療中心」,做為國內復健機器人服務、研究、開發的重鎮。中心設在桃園長庚2樓,佔地37坪,引進多項先進的復健儀器,其中這套「鏡像手復健機器人」,是由筆者、陳柏旭副部長及張韡瀚醫師與職能治療團隊共同研發的新技術,已發表在2020年5月的國際期刊「可視化實驗研究(Journal of Visualized Experiments)」。

手部的神經骨骼肌肉相當精巧,因此可以做出各種複雜動作,一旦中風後,手功能的恢復也會特別緩慢,是很多病友心中的痛,也是高齡化國家的重要議題。因此手部復健機器人的設計需要特別精密,在原有市面上的產品無法滿足病人的殷切需求下,長庚醫院從臨床實證中,發展出「鏡像手復健機器人」的訓練技術,服務並嘉惠病人。

機器手的復健訓練一定要利用大腦的可塑性,喚起被抑制的大腦神經網路,而使用機器手與物品的真實互動,能讓復健有溫度,引發腦神經的活化。根據基隆長庚張韡瀚醫師與職能治療團隊的研究,經醫師及治療師評估而適用於機器手訓練的病人,雖然原本無抓握物理能力,但是在機器手協助下,都能做出抓握物品的動作,讓病人覺得自己更能控制自己的手指,而且手指不再感到那麼緊繃。

桃園長庚醫院職能治療組謝佳汝組長指出,機器人導入復健,並非單純把設備放到治療場域給病人操作就可以,職能治療師必須依照臨床經驗,針對病人的復原狀態安排治療內容,制定適合病人的個人化訓練任務,才能有效幫助病人治療,包含要病人抓取的物品、形狀、位置及配重,以及需給與病人的協助及指令。

長庚醫院這套鏡像手復健機器人,不只能應用在中風病人,還可以協助脊椎損傷、脊髓炎等神經疾病所造成的手功能受損。為進一步制訂出更有效的訓練方案,長庚醫院也展開隨機對照試驗,期盼未來能為病人發展出更有效的療法。

台灣目前約有15∼20萬中風病人,約以每年3萬名持續增加中,患者可能出現半邊身體麻木、癱瘓或嘴角歪斜、說話不清楚、視野缺損、遲緩及走路搖晃等情形;5年內再度中風的機會高達7成,且後遺症更嚴重。中風後的半年到一年是黃金治療期,復健相當重要,超過一年恢復就較少且較不明顯,因此家屬最好能協助病人堅持定期復健治療,以提升未來的生活品質。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 特別報導 |

|

|

| 社服園地 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|