| 年輕型失智症的早期診療 |

|

| ◎新北市立土城醫院神經內科主任 徐榮隆 |

|

|

|

|

|

張先生是一位63歲的老闆,他跟太太一起經營一家有名的鐘錶修理公司,因為他的技術很好,許多客人都指名要他來修理名貴的手錶。這兩年來張太太發現先生跟客人溝通時常常有困難,他表達不出想要說的修理方式,有時候客人的要求張先生似乎也聽不懂;同時在請太太幫忙拿修理的工具時,以前熟悉的工具名稱也叫不出來。張太太以為先生太累了,請他多多休息,但他的症狀並沒有變好,記憶力有逐漸變差的現象。張先生也因此情緒變壞,常容易發脾氣。他們看過身心科門診,醫師告訴他說張先生情緒低落,有憂鬱現象,然而吃藥似乎並沒有變好。因此太太輾轉帶張先生來到神經內科門診做進一步的檢查,希望了解張先生是否有年輕型失智症。

年輕型失智症

由於高齡化社會的到來而導致失智症病人的增加,國家與社會也越來越重視失智症的檢查與治療。在失智症的發生病因當中,最常見的當屬阿茲海默氏症,典型的表現是以記憶力喪失為主,這樣的概念往往讓民眾以為記憶力不好就是失智症、也認為阿茲海默氏症是老年人才有的疾病。事實上,失智症並非只發生在老年人,也有所謂的年輕型失智症(發病年齡早於65歲)。

年輕型失智症通常發病的年紀是在65歲以前,一般大概是50歲、55歲或60歲這幾個階段,依照我們過去的研究觀察,發病年齡平均是61歲。病人通常都還在工作職場尚未退休,或是正準備退休或要換工作的時候。有些病人在發病初期時會在工作職場上表現出不負責任或比較懶散、偷懶、情緒低落、暴躁現象,大家就會把他貼上一個跟工作相關的標籤。

病人在這種狀況之後,大都是因情緒、個性和工作表現的變差,開始到醫院精神科或身心科就診,一般可能延遲1∼3年期間,通常會得到所謂的退休壓力症候群、焦慮症或憂鬱症之類的診斷。隨著症狀日益嚴重,才會考慮到所謂的失智症,然後才會去做進一步的確診。

因此年輕型失智症一開始的表現,不像我們看到的老年型失智症病人,一直問重複的問題,常常忘東忘西;比較多的反而是個性、行為,工作能力下降跟情緒的改變為主,到後來合併有認知功能異常才會懷疑到他有失智症,但在這之前病人就已經可能是失智症的表現,通常都會延遲1∼3年左右的時間才會被確診。

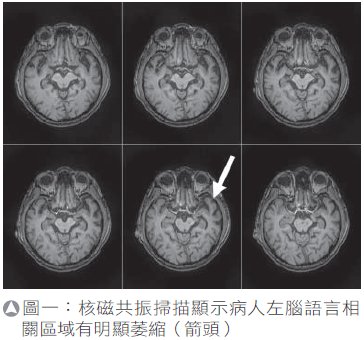

年輕型得失智症有許多不同表現,有些是以記憶力退化為主,有些是以個性行為改變異常為主,有些則是以語言溝通障礙為主,甚至有些人是以視覺功能不良為表現。依照張先生的表現,我們在臨床上幫他做詳細的神經學檢查與認知功能的檢查,經由腦部的影像掃描,我們發現張先生在腦部語言理解的區域與表達的區域有細胞萎縮(圖一),正子斷層掃描顯示左腦細胞代謝功能退化的現象(圖二),因此而造成張先生在語言溝通上的困難。經由先進的分子影像掃描確診是退化性失智症,在經過跟家屬的討論後,我們以藥物來治療張先生的神經退化,同時教導家屬如何跟病人做有效的溝通。經過幾次門診以後,張先生比較能夠跟客人有良好的溝通,他又再次能夠回到職場做他喜歡的工作了。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 特別報導 |

|

|

| 社服園地 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|