| 癲癇手術可改善頑固性癲癇患者腦部異常放電 |

|

| ◎林口長庚腦神經外科主治醫師 王昱棨 |

|

|

|

|

|

張先生小時候罹患腦炎,儘管痊癒,但之後不時還是會手腳抖動,甚至倒地不起全身抽搐,醫師也嘗試不下七八種藥物來控制,症狀仍舊會發作,甚至有的藥引起過敏反應,造成全身的紅腫水泡。張先生現在每天必須吃4種藥物,成天昏昏沉沉,無法思考或好好進行日常活動…。

腦部異常放電所造成神經症狀,即稱為癲癇。癲癇的診斷目前是由神經內科醫師來確立,而抗癲癇藥物則是第一線治療方式,但如果已經使用兩種以上適切劑量的癲癇藥之後,仍舊有症狀發作的狀況,如同張先生的情況,就稱為「藥物抗性癲癇」或「頑固性癲癇」。而一般來說,在用到3種以上的藥物之後,能夠讓癲癇不再發作的機率,只剩不到10%;也就是說,癲癇藥物雖然越加越多,並不會更有效控制,反而有其副作用,這些往往增加病人的身體與心理負擔。

癲癇手術,即是針對頑固性癲癇的一種治療方式。因屬於腦部手術,過去一般大眾的刻板印象是避之唯恐不及的,但透過新的科技可以將腦部開刀的風險降至最低,腦部破壞損傷範圍更精準,對正常神經功能造成最小的影響。據統計,全美約有100萬個癲癇病人是需要手術治療的,台灣則約7萬人。但不論台美,癲癇手術執行率仍舊遠低於標準。美國醫界目前已致力推廣該類手術,筆者過去一年在美國首屈一指的梅約醫院癲癇中心進修癲癇手術及相關研究,也希望將技術及新知引進台灣,造福我們的患者。

廣義來說,癲癇手術不只治療,也包括癲癇病灶的診斷。診斷手術是指在一般影像及腦波檢查之後仍無法有效找出腦部異常放電區域,便需以手術植入電極,深入腦部以便找到異常放電點。在術中,醫師會將電極放至術前檢查所推斷目標的深部腦部區域中,以腦波紀錄器紀錄偵測所埋入電極之深部腦波,看所記錄的範圍是否有癲癇異常放電訊號,以精準定位診斷引發異常部位及放電路徑。目前研究證據顯示,立體定位深部電極除了可以有效找出腦放電病灶,同時也具有微創特性:傷口小,術後復原快,且術後疼痛相較於傳統植入式腦電極明顯更少。

診斷之後,如果判定放電區域是可被移除的(一般以顳葉位置為大宗),會以傳統手術切除該區域,或是新式微創手術:例如能量導入熱能消滅病灶區域。目前術後最佳可達到癲癇不發作機率約6∼8成。但如果無法精確定位癲癇放電點,或是癲癇放電點剛好在腦部重要功能區,就無法靠移除來治療,這時就須採取其他策略,如神經調控即是被證明有效的方式。

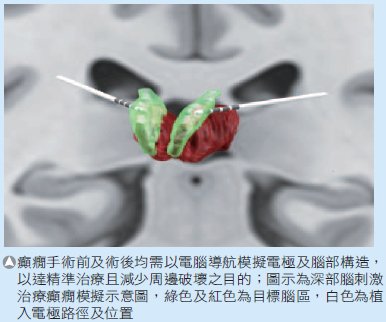

神經調控的概念並非摧毀病灶,而是以電刺激模式改變癲癇波擴散,甚至可影響腦細胞的基因表現,因此需要較長時間達到所需的效果,但仍無法如移除手術般成效卓著。目前歐美大規模的研究指出,神經調控對癲癇控制率逐年提升,植入第一年平均減少約40%的癲癇發作,而治療5年後則減少約70%的癲癇發作。深部腦刺激是神經調控的一種,過去是用於動作障礙病人,如帕金森氏症的治療;就在2018年5月,美國食藥署正式通過深部腦刺激可用於藥物抗性癲癇的手術,也為複雜癲癇的治療帶來更多選擇。

對癲癇病人來說,永遠不知道甚麼時候會突然發作,可能在玩手機、可能在吃飯、甚至可能在馬路上…這樣的人生充滿不安與痛苦,而沮喪的情緒更可能加重癲癇的病情。癲癇手術提供了安全有效的方式,很多過去無法確實診斷的癲癇,透過新的影像技術、新的探測電極、新的腦波偵測,都可以重新被檢視,進而透過新的手術治療來改善。癲癇患者也有機會擺脫長久以來惶惶不安的生活方式,重拾快樂人生。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 封面故事 |

|

|

| 醫學報導 |

|

|

| 特別報導 |

|

|

| 社服園地 |

|

|

| 飲食營養 |

|

|

| 愛無國界 |

|

|

| 長庚健康影音館 |

|

|

| 兒童醫療 |

|

|

| 本月主題 |

|

|

| 焦點話題 |

|

|